- ホーム

- あかいろでんしゃシンドローム

- あおいろでんしゃシンドローム

- あかいさなえのあたまのなか

- いざよいガレージ

- リンク

マイてつも!-阪急9300系

さなえファインテックでは異色の関西私鉄『阪急』の新世代特急型電車です。

それまでの特急型だった6300系にかわり、変化した京都線特急のニーズに応えるため

3ドアのセミクロスシートという組成でデビューしました。

以降9300系はマイナーチェンジを繰り返し10編成を導入。

京都線の主力選手として現在も活躍しています。

スケールモデルでは登場後すぐに発売されたと思しき富士模型、

その後マイクロエースやKATOが製品化しました。

もちろんマイクロエースは9300系のような特徴的な車両は大得意なのですが

ずっと昔に6300系を製品化していたKATOが、リーサルウエポン(最終兵器)的に

9300系を製品化してしまったので完全に人気はうつってしまいました。

今回コチラで紹介するのは富士模型のもの。

実車を見たことがないあかいさなえの阪急電車奮闘記(?)です。

組立工程

まずはじめにパッケージ写真から。

富士模型ブランドですが製造はグリーンマックスがおこなったようで、グリーンマックスの塗装済キットなどと同規格の箱が使用されています。というわけでとにかく箱が大きく、しかも増結セットが2両単位という謎の組みあわせです。実車は8両編成固定だしううむ...といった感じ。

9300系といえばなんといっても特徴は屋上の一体型カバー。

ここをアイボリーとすることで阪急らしさとスピード感を与えてくれます。ここと大きな窓にひとめぼれして実車を見たことすらないのに買ってしまったのです。

このキットではアイボリーの部分と屋根パーツが別になっていて、それを組み合わせるという形です。ただこういう合わせモノにはめっぽう弱いのがグリーンマックスで、寸法がなかなかキツく、場所によっては入らないこともありました。

そして仮組みの済んだ姿。

パーツの合いの悪さや控えめに差された銀色、マットなマルーンが非常にグリーンマックスらしくて可笑しいキットですが、この特徴的な車両を登場後すぐにポンと製品化した富士模型とそれに応えたグリーンマックスはすごいと思います。

ただ時期尚早だった気もしますな。

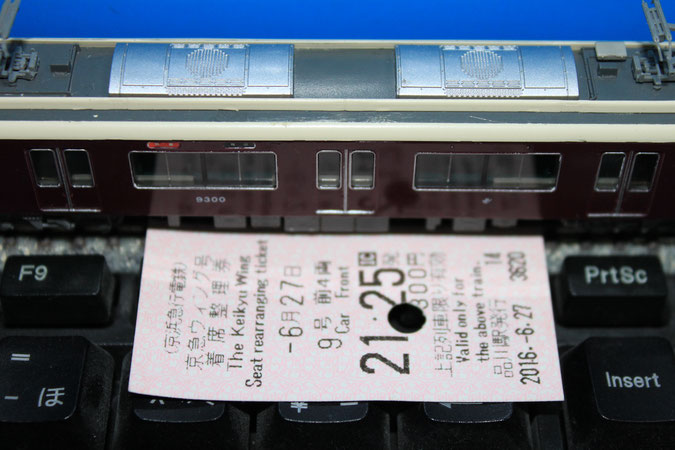

床下機器はこの頃既に発売となっていたであろう京急新1000形用(D-Tpu)が封入されていました。

フルで買うと充分な量の床下機器が用意でき、説明書にもフルで買った場合の『並べ替えのススメ』が紹介されています。(自称)床下機器マイスターなさなえファインテックにはありがたいです。ちなみにVVVFインバーター機器として指定されている箱(上写真車両中央部)は京急ではSIVとして再現されているモノなので最初は疑いましたが、実写写真を見ると意外とそれっぽいのがわかります。各車の詳細は後のサイドビューで確認してみてください。

第一次デビュー

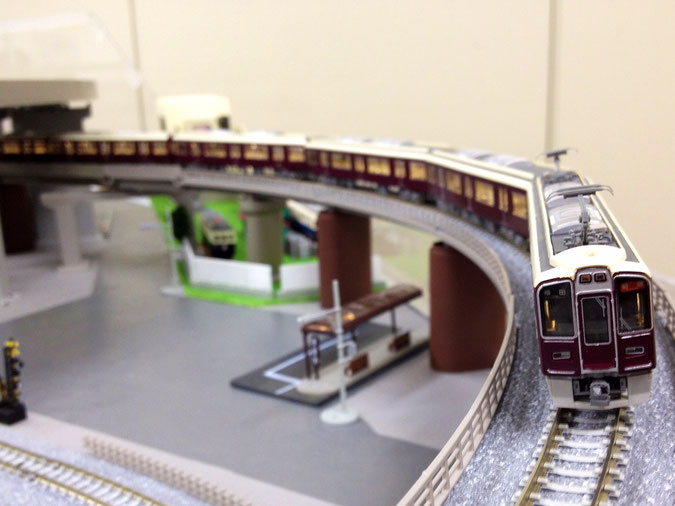

2014年9月、あらかたの組立が完了して第一次デビューを果たしました。

まだこの頃はナンバー無し・クリア未施工という完全素組状態でしたが、TNカプラーや現在では抜かれている室内灯を装備していたりなど、大きな窓であることを最大限生かしてそれっぽく見せていました。

ヘッドライトにはKATOのキハ52系用のライトユニットを加工して取り付けていました。床板は当時のグリーンマックスの最新である集電対応型だったので容易に組み込めましたが、急行灯に対応していなかったり、プリズムがなかったりですごく薄暗かったのでした。

第二次デビュー

第二次デビューにあたっては、とにかく『完成させる』ことに重きを置きました。

車番や側面方向幕などを貼付したのち光沢クリアーを吹き付け、やっと阪急電車としてのデビューを飾りました。2015年春の話です。

ちなみに前面の車番はインレタにもあったのですが、見事に失敗したのでBトレインショーティーのものを使用しています。すこし暗めですが、普通に見る分には全然遜色ありません。

この製品はどうしてもアイボリーの屋根板が浮くのが目立って仕方ありません。

手元に点灯時の写真がないのですが、第二次当時はライトユニットにグリーンマックスのキハ141系用を採用していました。ライト位置が近いことや、全体での互換性向上を目指したメーカーの共通化を図ることで品質向上を目指しました。『ライト位置が近い』とはいえ阪急電車の特徴で貫通扉上のヘッドライトが高い位置にあるため、届いてはいませんでした。

第三次デビュー

2016年7月、苦節2年の末ついに完全体となりました。

この2年でさなえファインテックではコンパウンドによる光沢出しの技術を身につけ、それの記念すべき本格採用第一号車です。というわけでなんといっても見どころはその光沢車体。阪急電車の新車らしさを格段にアップさせました。

光沢クリアを吹いたらコンパウンドの仕上げ用でみがき、またクリアを吹く...

この2年の間にマイクロエースに加えてKATOが製品化してしまったので、目指したのは『KATO以上』でした。もちろんプラ量産による完成品相手に勝ち目なんてありませんが、車体に映るまわりの文字が読める程度にはなりました。ここまでくると完全に自己満足仕様です。

・サイドビュー

◀河原町-梅 田▶

9400

9800

9890

9860

9880

9870

9850

9300

◀河原町-梅 田▶

光沢感が出ていないのはカメラマンのウデのせいです。あしからず。

9300の河原町寄りの台車は実車に近づけるべく随所をカットしてみた作例です。実車がどうなのかはわかりませんが近づけていった結果としてブレーキ装置がなくなってしまいました。きっとディスクブレーキなのでしょうが、京阪新3000系用の台車を用意したほうが簡単です。

あとは細かいディテールのおはなし。

車内にはダークグリーンのシートパーツを組み込んであります。どうしても窓が広いのですこしでも室内に手を入れておくと見た目に楽しい作品になります。9300系では車端部がロングシートになっていますが、そちらは床板側にモールドがあるので簡単でした。

また昔みたいに室内灯を入れてみたいものです...

ヘッドライトも結局全3回のデビューごとに更新されました。

いわゆる決定稿となったのはグリーンマックスの阪急8000/8300系用。製品が電球色LEDに改められたのでそのタイミングでバルクパーツを入手して組み込みました。国鉄やJRの気動車のライトユニットなどで試行錯誤してきましたが、結局最終的にはともに働く阪急電車に落ち着きました。急行灯は本来白色に近いので白色のシールをライトレンズ内に貼りましたが、全然目立っていません。電球色LEDおそるべし。